上杉鷹山(うえすぎようざん)は、現在の山形県南部に位置した米沢藩の第9代目藩主で、藩の財政難を立て直し救った江戸時代の名君として有名な人物です。

以下に、鷹山が何をした人なのか分かるよう、生い立ち、藩主になった経緯、実績など鷹山の一生をまとめました。

■上杉鷹山とは

上杉鷹山(上杉治憲)

[生]1751.7.20 江戸[没]1822.3.12 米沢江戸時代中期の米沢藩主。号は鷹山。日向高鍋藩主秋月種美の次男で、上杉重定の養子となり明和4年(1767年)に家を継ぐ。細井平洲などに師事して知識をたくわえ、当時財政的には破産状態にあった米沢藩の改革を、みずから率先して倹約を行うなどして、実施した。また新田開発をして耕地をふやし、養蚕の奨励をはかった結果、米沢織などの特産品を生み出し、農民の疲弊を救った。さらに人口増加に努めたので米沢藩の財政はようやく再建された。松平定信らと同じく、名君の誉れが高かった。

(ブリタニカ国際大百科事典より)

上杉鷹山は、江戸時代中期の米沢藩主として名を馳せ、その政治手腕と誠実な人柄で多くの領民に慕われました。

特に経済改革と地域の発展への貢献は大きく、現代においても理想的なリーダー像として語り継がれています。

鷹山の業績に注目した書籍も多く刊行されていて、童門冬二氏の「小説・上杉鷹山」や、経営ビジネス書などで取り上げられ、現代のリーダーシップの模範とされています。

上杉氏といえば圧倒的に有名なのは上杉謙信で、鷹山の知名度はそれほど高くありません。しかし、その実績を知れば、なぜ鷹山の名が現代に語り継がれているのかが分かります。

鷹山が藩主として名乗っていた名は治憲(はるのり)で、「鷹山」は子供時代や隠居後に使用していた号です。しかし一般的に「鷹山」の名前で知られているので、この記事でも名前は鷹山として統一して使用しています。

幼少期と米沢藩の状況

上杉鷹山は1751年、高鍋藩の藩主・秋月種美(たねみつ)の次男として生まれた。

高鍋藩は、現在の宮崎県に位置する3万石の小藩だったが、「存寄(ぞんじより)」という制度を用いて武士の意見を集め、優れたものを採用するなど、当時としては珍しい仕組みを取り入れていた。藩校を設立し、藩士の教育にも力を入れていた。

幼少期、鷹山は兄・種茂とともに高鍋藩の江戸藩邸で育ち、老臣・三好善太夫重道の指導を受けた。

鷹山は幼い頃に母を亡くし、一時期は祖母・瑞耀院のもとで養育されていた。この祖母は上杉家の出身で、聡明な鷹山に感心し、米沢藩主である弟・上杉重定に養子として薦めた。こうして、鷹山は10才で上杉家に養子入りすることになった。

上杉家の置かれた状況

上杉家はかつて120万石の大藩だったが、関ヶ原の戦いで敗け、1601年に大幅な減封を受けた。本拠を山形から米沢へ移し、30万石の藩となったが、この際、家臣を解雇せず抱え続けたため、武士が全人口の25%を占め、財政を圧迫していた。

さらに、歴代藩主の贅沢な生活や幕府の普請(城や建造物の建築)の負担、冷害や洪水による度重なる凶作で、藩の負債は増えていった。

当時、多くの藩が財政難だったが、米沢藩は特に深刻で、農村では飢饉や一家離散が相次ぎ、1692年に13万人だった人口は1761年には10万人を下回るほど減少した。

8代藩主・重定は政治に関心が薄く、実務を家臣に任せ、自らは能や祈祷に没頭していた。贅沢な暮らしの結果、藩の財政は悪化し、ついには扶持米(給料として支給される米)が途絶え、給与カットが常態化した。その結果、不満を募らせた武士や足軽による城下打ち壊しが起こり、勘定頭(財政担当)をつるし上げる騒動にまで発展した。財政は破綻寸前だった。

さらに、藩の問題を記した文書が幕府へ「箱訴」される事態も起きた。庶民が将軍に直接訴状を届けるこの制度は、藩の統治能力が疑問視される一大事件であり、重定は幕府への領地返上を検討するまで追い詰められていた。

鷹山が藩主となった頃、米沢藩の負債は20万両(年間支出約3万3696両の約6年分)に膨れ上がり、現代の換算では、およそ200億円の借金を抱えていた。

※下記サイトを参照

http://www.yonezawa-yuuikai.org/

藩主としての教育を受ける

10才で上杉家に養子入りした鷹山は、上杉家江戸邸で藩主になるための教育を受けた。

当時、上杉家江戸邸には藩の財政を立て直そうとする人々が集まっており、江戸家老・竹俣当綱(たけまたまさつな)は、鷹山に「上に立つ者には心構えと情が大切だ」と説いた。

また藩医の藁科松伯は、江戸の町で辻講釈をしていた儒学者・細井平洲を屋敷に招き、鷹山の師とした。平洲は「民を自分のようにいたわることが大切だ」と繰り返し教えた。(※辻講釈:道ばたで軍談や講談を語り、往来の聴衆から銭をもらうこと)

細井平洲は尾張の農家出身の儒学者で、名古屋、京都で学んだ後、長崎で中国語を学び、江戸に出て私塾を開き多くの人材を育てた人物である。

他にも、著名な儒学者である滝鶴台、渋井太室、南宮太湫に学び、読書にも励んだ。

財政改革の立案と実行

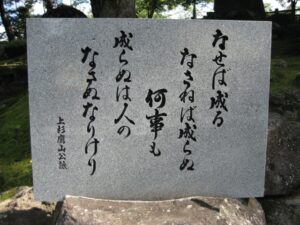

「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」は鷹山が読んだ歌です

倹約令の立案

1767年、鷹山は16才で米沢藩主に就任すると、竹俣、藁科、莅戸善政らを側近に登用し、江戸藩邸で無駄遣いを改めるための方針(倹約令)を定め、藩の財政改革に取り組んだ。

まず、家臣に見本を示すため、鷹山自らが進んで倹約を実施し、妻の幸姫付きの奥女中を50人から9人に減らし、江戸での生活費を1500両を209両に削減した。また、藩主でありながら木綿の着物を着、食事も質素に一汁一菜にした。

さらに、米沢から家老の千部高敦を呼び寄せ、倹約令を伝えた。

古参の家老たちは、世襲制の廃止に不満を抱き、鷹山の方針に猛反発した。

米沢へ

1769年、藩主に就任して2年目、鷹山は初めて領地の米沢に向かった。(藩主は参勤交代で江戸と領地に1年おきに往復していた)

参勤交代では、多くの藩が見栄を張るため、臨時用員を雇い、大人数で立派に見せかけるが、鷹山は経費削減のために人員を大幅に縮小し、質素な行列を作った。しかし鷹山は全く気にしなかった。

米沢の城での入部を祝う席では、鷹山の意向で豪華な料理を出すことはなく、赤飯と酒だけが提供された。

鷹山は初めて家臣たちと顔を合わせ、「民のために働くこと」を信条として掲げ、農業の重要性を強調した。また、足軽などの下級武士にも声をかけ、改革への意気込みを示した。

その後、鷹山は側近らとともに藩政改革を実行し、農業や産業の強化に取り組んだ。

(以下、一部準備中)

農政改革

農業の生産性向上を目指し、土地の有効活用や農業技術の改善を図った。

産業の振興

武士も農業や産業に携わることを推奨し、産業で財政を立て直す試みを行った。

・一次製品ではなく付加価値の高い加工製品の製造

・漆・桑・楮(こうぞ)100万本計画

武士の家の庭に、養蚕用の桑の木、和紙の原料となるこうぞ、ろうそくの原料となる漆の木を植えさせ、武士の妻や家族に織物を習得させ織物を作った。

当時商人は下に見られていたため、家臣たちの間では商業に携わることに抵抗が大きかったが、体を動かし何かを生み出す楽しさに喜びを感じる者が増え、藩の雰囲気に活気が出た。

利水事業

農作物の生産向上のため、荒れ地への灌がいのための用水路工事とトンネル工事を行った。工事には家臣の黒井半四郎忠寄を起用した。

用水路「黒井堰」

黒井は非常に算術に長けており、精緻な工事計画で、米沢藩北部の高畠に6年の月日をかけて全長32kmの用水路工事を1797年に完成させた。鷹山が業績をたたえ、用水路には黒井の名を名付けた。現在も用水路の一部が現存している。

トンネル「飯豊の穴堰」

水量の多い小国町から水不足の川西町に水を引くためにトンネルが作られた。

非常に堅い花崗岩の岩盤を両側から少しずつ掘り進め、途中工事が中断したが、工事開始から20年後に開通し完成した。現在トンネルは県の指定文化財となっている。

学問

儒学や武士の教養を重視し、藩内に学問所を設立しました。

藩校「興譲館」の設立

学問に熱心な鷹山は、優秀な人材を育てることを目的として、1776年に藩校「興譲館」を設立した。(命名は細井平洲による)武士の子息だけでなく農民や商人の子にも門戸を開いた。

庶民向けの講座

細井平洲を招いて行われた庶民向けの講座を行った。沢山の人々が集まり、みなありがたがって涙を流し、ひれ伏して平洲を見送ったという記録が残っている。

飢饉への備え

備蓄制度を整え、飢饉に備えた米の備蓄や、貧困層への支援策を講じ、藩内の社会安定を図りました。

■備蓄米制度:1774年~1776年までにすべての村に備籾蔵(みもみぐら:凶作の年に備え米を籾のままで貯蔵する蔵)を設置した

■庭には食料になるものを植え、武士も含め日頃から粗食を心がけていた

天明年間の1782年~88年、異常気象による凶作で東北地方を中心に全国で飢饉(ききん)が起き、多数の犠牲者が出たが、米沢藩では、莅戸善政による計画で飢饉時の備えがされていたため、死者を出さず、藩外から助けを求めてきた民は断らず食料を与えた。

米沢藩はこの飢きんで1人も犠牲者を出さなかったと言われていて、周辺藩が数万人単位で犠牲者を出す中、被害が少なかった。(ただし窮乏による一家離散などは起きていた)

■「かてもの」の刊行:食用の野草の区別や食べ方を記した本

藩医が関わり127種の植物について記載した「飯粮集」をもとに、天明の飢饉の後に作られ、後の1833年の天保の飢饉の際に役立ったと言われている。

引退後の活躍

伝国の辞

1785年、鷹山は35才という若さで、先代・重定の四男である治広に藩主の座を譲った。

座を退く際、君主の心得として治広に「伝国の辞」を残した。

一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候

一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候

一、国家人民の為に立たる君にして君の為に立たる国家人民にはこれ無く候意味は、

・ 国(藩)は先祖から子孫へ伝えられるものであり、我(藩主)の私物ではない。

・ 民(領民)は国(藩)に属しているものであり、我(藩主)の私物ではない。

・ 国(藩)・民(領民)のために存在・行動するのが君主(藩主)であり、“君主のために存在・行動する国・国民”ではない。(weblio辞書より引用)

これはまさに民主主義を掲げたもので、欧米ではじめて民主主義が掲げられるより前に唱えられていたのだった。

なお藩主を退いた理由は下記のように言われています。

・鷹山が養子入りした後に、前藩主の重定に実子が生まれたので、座を譲った

・普請(幕府の城や建物の作業の手伝い)を避け節約するため

このころは幕府から普請を要請されそうな時期だったが、鷹山の代で行っても代替わり後にもまた普請が課されるため二重に費用がかかってしまうので、このタイミングで引退すれば鷹山の時に普請を行わずに済み費用が浮く、という理由だった。

後見人として活躍

藩主の座は退いた後も、再び藩が財政難に陥ると周囲の後押しで政治の場に復帰し、現藩主の後見人として藩を立ち直らせた。

その後1802年に剃髪し鷹山と名乗るようになり(”鷹山”の名の由来は、米沢藩北部にある白鷹山と言われているが、子供の時すでに使用していたという説もある)、1822年に70才で逝去した。

家臣や鷹山をとりまく人々

竹俣当綱

生 1729年、没 1793年

米沢藩江戸家老。上杉治憲(鷹山)に仕え、新田開発、殖産興業、学館設立などを行い藩政改革に尽力。(ブリタニカ国際大百科事典より抜粋)

莅戸善政

生 1735年、没 1804年

鷹山の重臣の一人。

藁科松伯

生 不明、没 1769年

藩医。博学で、江戸藩邸において藩主および藩士の教育にあたった。儒学者細井平洲とも親交があり、鷹山に平洲の講義を聞かせ、平洲の米沢召聘(しょうへい)に尽力した。(ブリタニカ国際大百科事典より抜粋)

古参の家老たち(七家騒動)

鷹山が藩主の座について5年目、家老の千部高敦ら重臣7名が起こしたクーデター未遂は、七家騒動と呼ばれています。

治憲に賛同する家臣が増える中、保守派の重鎮の家老たちは一向に鷹山に逆らっていて、彼らは「家臣たちはみな鷹山の退陣を望んでいる」と嘘をついて鷹山へ退陣を迫った。

しかし治憲が家臣を集めて真偽を問い、それが嘘であることが明るみに出た。

治憲は家老たちに登城するよう促したが、家老たちは家に籠って登城を拒否し続けた。その結果、鷹山はうち二人に切腹、5人に処罰という判断を下した。

幸姫(正妻)

先代領主の二女で、障がいがあり体も小さく10才位の知能で、普通の夫婦の関係を望める状態ではなかったが、鷹山は江戸に滞在している時は、雛人形やおもちゃで姫の遊び相手をして慈しんだ。

豊姫(側室)

当時、藩主は側室を複数置くのが普通だったが、鷹山は江戸には側室を置かず、周囲の勧めで10才年上の豊姫と婚姻し、米沢に側室として置いた。豊姫は頭が良く、鷹山の良き理解者となった。

豊姫との間に2人の息子が誕生したが、いずれも夭折したため跡継ぎはいなかった。

エピソード

老婆の手紙

鷹山は藩の状態を把握するため、自ら城下に出て各地を視察し、身分の上下を気にせず声をかけていた。

視察中には、農家の老婆・ヒデヨが稲束を取り込むのを手伝うという出来事があり、このことは「老婆の手紙」という資料に書き記され、現在も考古館に実物が残されている。

一汁一菜

鷹山は生来体が丈夫で病気にかかることも少なかった。本人の意向で倹約のための質素な生活は生涯続けられた。

■感じたこと

江戸時代にも現代社会の組織でもあるようなことが起きていて、時代は違えど変わらないこともあるのだなと思いました。

しかも鷹山は閉塞感で立ち直せそうにない組織の立て直しに成功したというのが、本当にすごいと思います。

あと、リーダーが違うとこんなにも違って改革が実現するのだなと思いました。

また、海外で初めて民主主義が唱えられる前に民主主義を掲げていたというのも、先見の明が素晴らしいです。

■大河ドラマ化

童門冬二氏の「小説・上杉鷹山」は1998年にNHKで「上杉鷹山-二百年前の行政改革-」として筒井道隆さん主演でドラマ化されました。

近年、米沢では上杉鷹山の大河ドラマ化運動が行われているようなので、大河ドラマ化も期待できるかもしれません。

■上杉鷹山に関する書籍

小説・上杉鷹山

1983年刊行。鷹山の生涯を物語として描いた作品で、童門冬二氏の代表作です。

この記事作成のために参考にした図書:「上杉鷹山と米沢 」小関悠一郎、「小説 上杉鷹山」童門冬二、「内村鑑三の『代表的日本人』

」童門冬二、「米沢藩 (シリーズ藩物語)

」小野榮 など